- 生成AI

- 運用

無料で使えるおすすめAIツール9選!今すぐ試したくなる活用方法をわかりやすく紹介

ChatGPTが2022年11月に登場し大きな話題となって以来、グッと身近になったAIツールの数々。

「ChatGPTは触ってみたけれどもイマイチ良さがわからなかった。」

「AIツールは聞いたことはあるけれど本当に便利なの?」

など、AIツールについてよく知らないけど興味はあるという方も多いのではないでしょうか?

この記事では、実際に筆者が使ってみて「使える」と思ったAIツールについてご紹介します!

おすすめAIツール9選とその活用方法

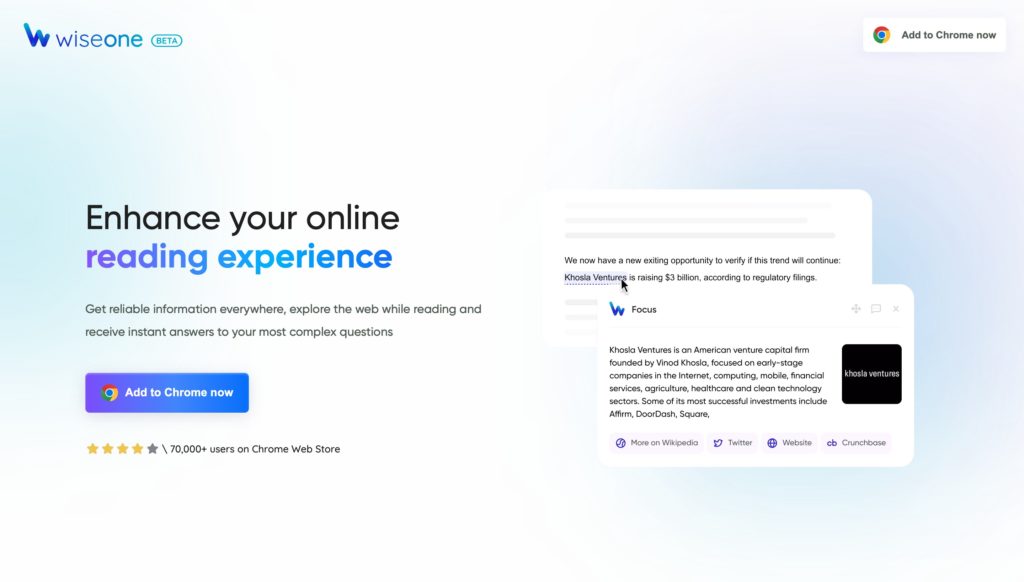

wiseone

まずご紹介するのはwiseone。ニュースサイトをはじめとした多くのwebコンテンツ上で利用できる情報収集用ツールです。

GoogleChromeの拡張機能として提供されているAIツールで、Chrome上であればどなたでも利用できます。

※GoogleChromeの拡張機能はGoogle Chrome Webストアからダウンロード可能です。

紹介したいこのツールの機能は2種類あります。

- ”Summarize”機能から使用できる要約機能

- ”Focus”機能で利用できる単語検索機能

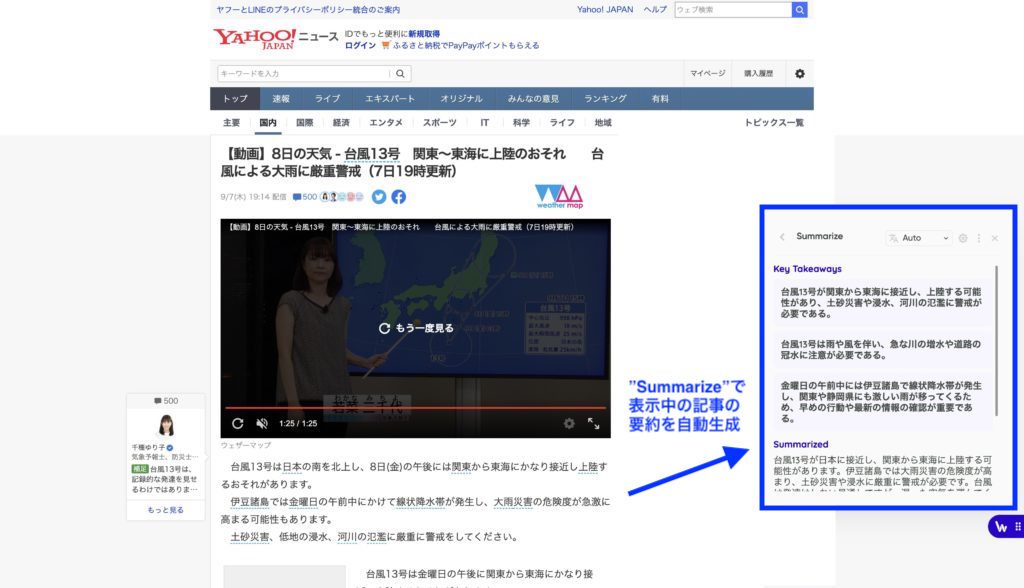

”Summarize”では現在表示中の記事の要約をツールが自動生成してくれます。生成にかかる時間も短く、快適に利用することができます。

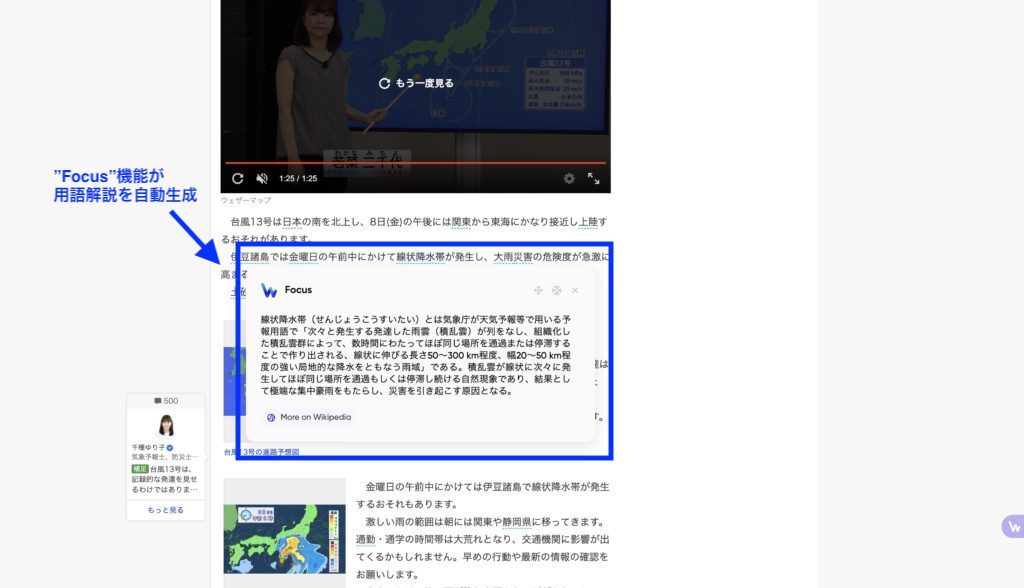

続いて、”Focus”機能についてご紹介します。wiseoneを導入するとサイト内の単語に水色のアンダーラインが表示されます。こちらにカーソルを合わせると語句解説が自動で生成されます。

以上が使い勝手に優れていると感じた機能ですが、紹介していない機能もまだまだ存在しています。

普段からニュースをwebサイト上で確認している方には、特におすすめなのでぜひ利用してみてください。

perplexity

続いてご紹介するAIツールは、perplexityです。

こちらはChatGPTと同様のチャットボットなのですが、筆者が使ってみた結果、こちらの方がChatGPTよりもマイナーな情報にも対応しており、使い勝手も抜群でした。

日本語にも対応しており、ChatGPTとは異なりメールアドレスでのログインなども不要です。

「ChatGPTを使ってみたいけど、メールアドレスは面倒だな…」と思われていた方におすすめしたいツールとなっています。

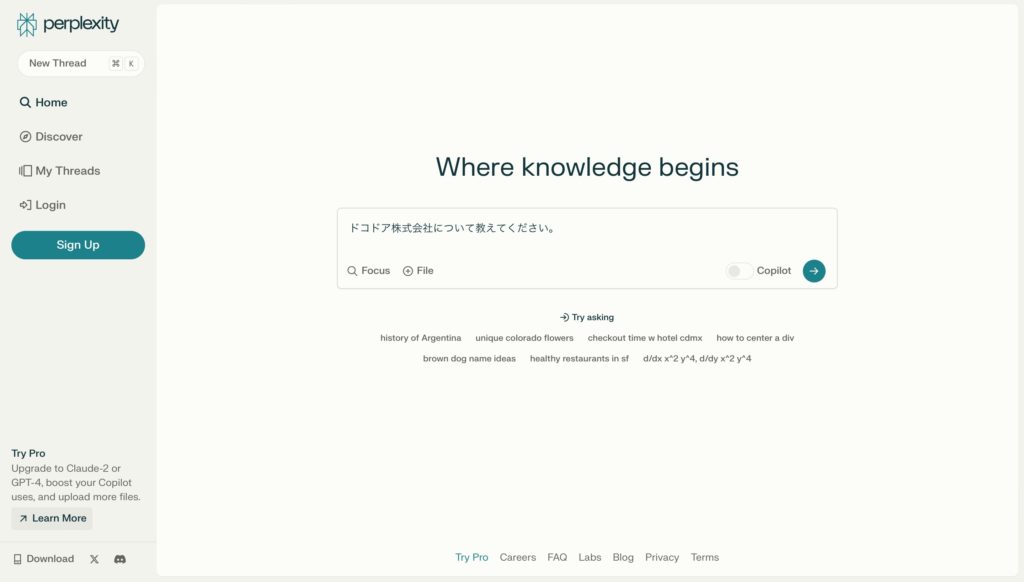

使い方も単純明快で、Ask anything… の欄へ知りたいことを入力することで回答が自動生成されます。

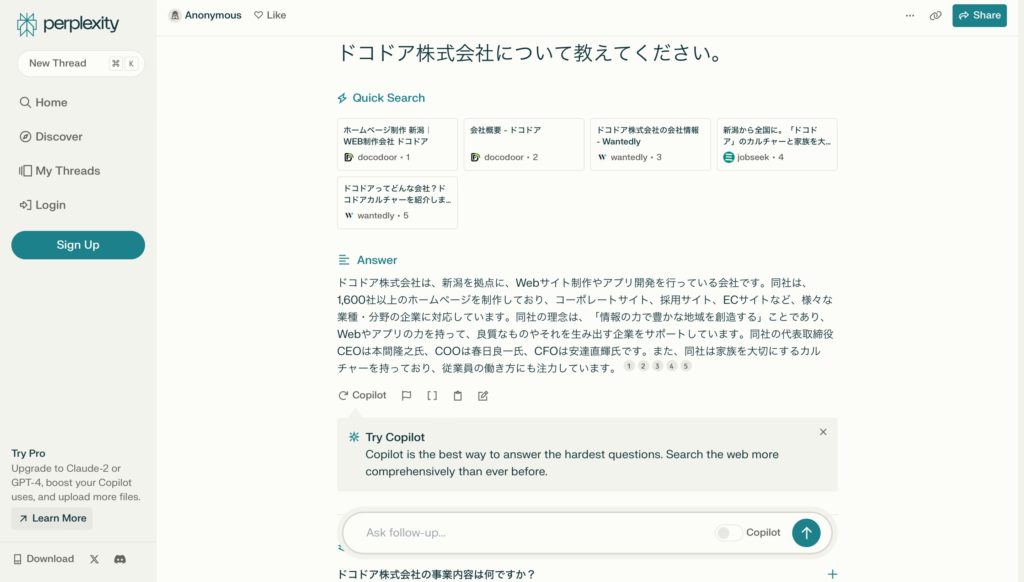

このように「ドコドア株式会社について教えてください」と入力すると…

こちらの画像のように詳しいアンサーが出力されます。出力された内容にも大きな誤りはなく、精度も良好です。

関連するwebページも一覧で出力してくれるため、調べ物の入り口として便利なツールなのではないでしょうか。

Canva

引用元:https://www.canva.com/ja_jp/

次にご紹介するのはCanvaです。こちらはデザインの作成ツールとして優秀で、すでに使っている方も多いかもしれません。

スマートフォン上でもアプリとして利用することができますね。

そんなCanvaですが、実は画像生成機能が実装されていることはご存知でしたか?

会員登録終了後、画面左のアプリから”Text to Image”ツールを使用することで画像を生成することができます。

画像生成のテイストはアニメ調や水彩画調など様々な形式がそろっています。

生成まで少し時間はかかりますが、一度に4種類の画像を生成可能。生成された画像を元に編集を加えることも可能です。

(本記事のメインビジュアルにもCanvaで生成した画像を使用しています。)

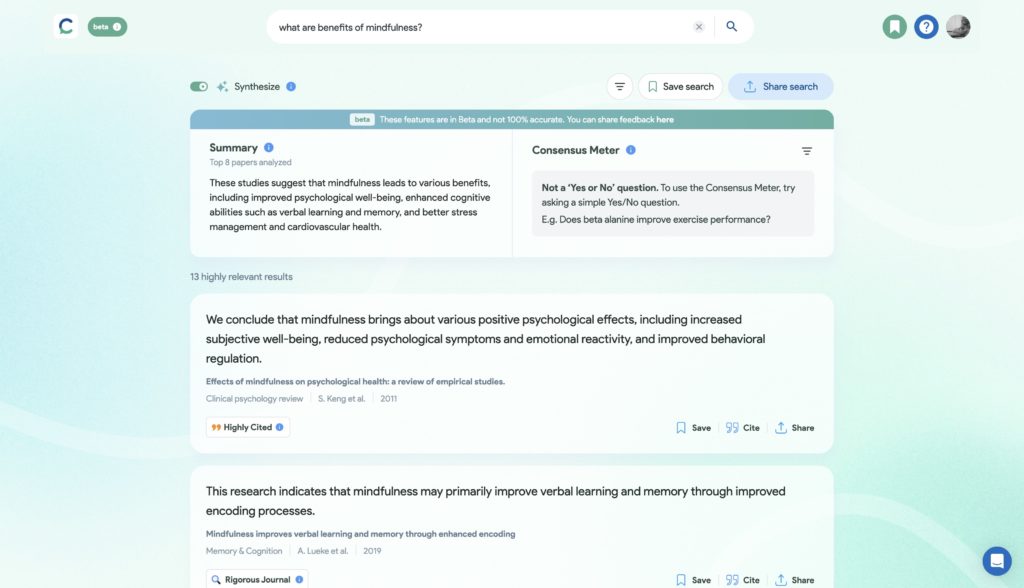

Consensus

続いてご紹介するのは、論文検索に役立つAIツール・consensusです。

日本語対応はしていないため、翻訳機能も併用するとより活用しやすいです。

はい/いいえ で答えることのできる質問を入力すると、数々の論文の情報を元に精度の高い情報を出力してくれます。

また、回答生成の際に参照した論文も一覧形式で閲覧可能となっており、情報ソースへのアクセスも良好です。

回答生成の際に参照する論文についてもカスタマイズが可能で、年単位で論文を指定することも可能です。

”Synthesize”機能を利用することで複数の論文から得られた結果を自動でまとめてくれる機能もあり、精度の高い情報を入手するためにはうってつけのツールだといえるでしょう。

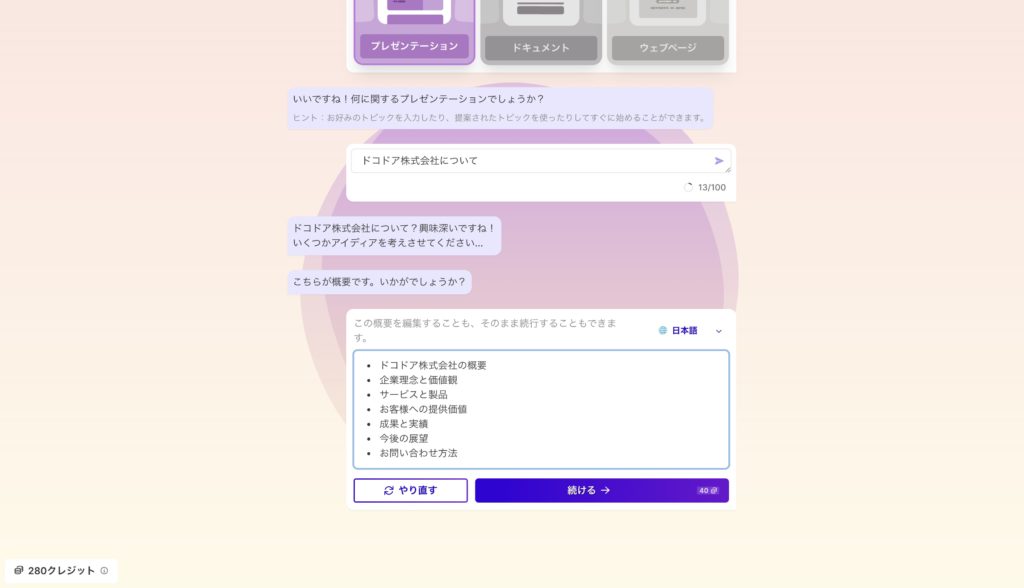

gamma

次に紹介するのは、gammaです。こちらはスライドを生成してくれるツールとなっています。

現代ではパワーポイントを使用してスライドを制作する場面が多くなっていますが、このツールを使用することでその手間を大幅に減らすことが可能です。

スライドのテーマを入力することでAIが自動でスライドの構成を提案してくれます。

生成を開始してしまえばあとは座って待つだけ!

作成するスライドの原案となるようなものが生成されます。

しかし、生成されるスライドの中の情報には2023年9月時点では誤りも含まれています。

誤りがないか、自分の目で確認する工程は必要ですね。

しかし、その点を考慮してもかなりの手間削減、時間短縮に役立つツールとなっています。

そのため、日常的にスライドを作成してプレゼンをする機会がある方、授業で発表スライドを作成する必要のある学生など、スライドを作成する機会があるみなさんに一度は触ってみてほしいツールです。

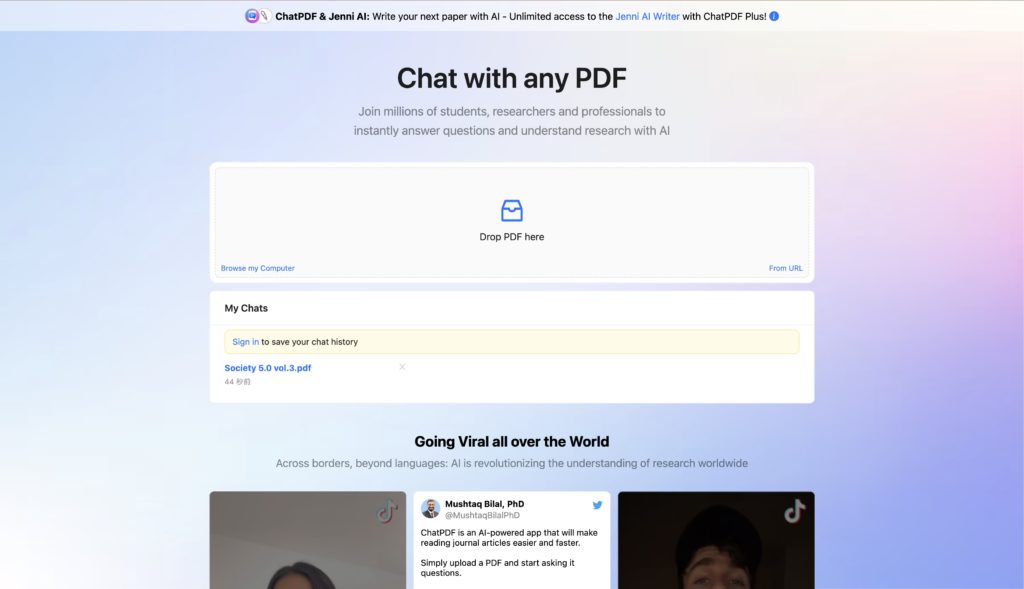

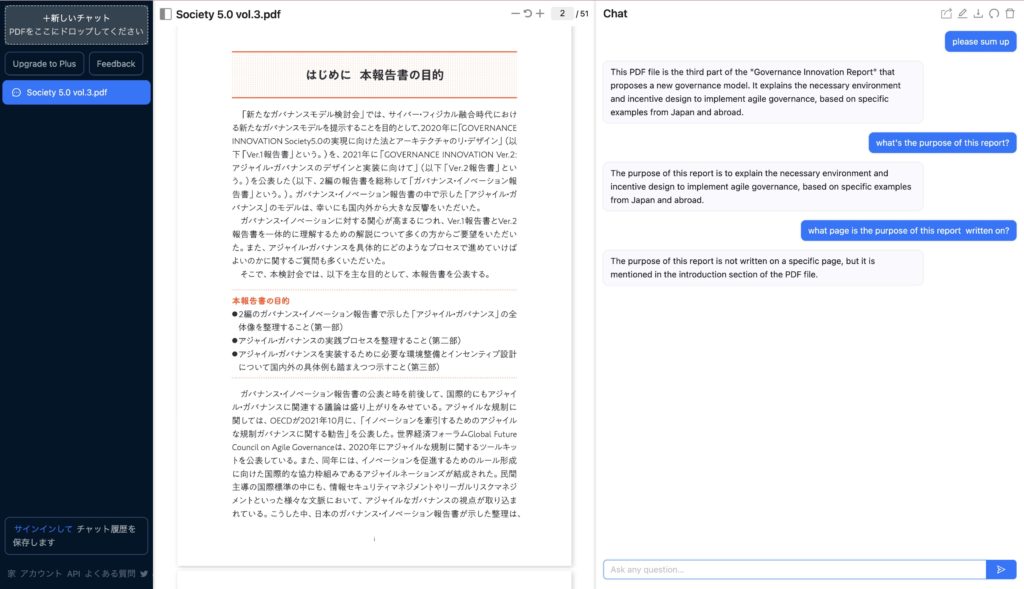

ChatPDF

引用元:https://www.chatpdf.com/?via=rickt1

こちらはPDFファイルを取り込むことでチャットボット形式で要約などを生成することができるツールです。

基本無料で利用することができますが、120ページ以上であったり、10MB以上だったりするPDFファイルで利用するためには別途料金が必要となります。

また、取り込んだPDFファイルは他の目的に利用されることはなく、安全なクラウドストレージに保管されると記載されており、安全性もバッチリです。

現時点ではGPT-3.5が使用されており、GPT-4が使用されているわけではありませんが、将来的にGPT-4へ移行することが検討されているようです。

今回は経済産業省から公表されている「アジャイルガバナンスの概要と現状 Governance Innovation vol.3」という報告書を取り込んで使ってみました。

なお、本報告書はこちらから閲覧、ダウンロード可能です。

(こちらの報告書、vol.1とvol.2も公表されており、どちらも経済産業省のホームページから閲覧、ダウンロード可能です。余談ですが、ChatPDF無料版の制限のためにどちらも取り込むことができませんでした。)

すると、このような画面が表示され、PDFファイルと同時にチャットボットが展開されます。

チャットに行って欲しいプロンプトを入力するとプロンプトに応じた回答が生成されます。

生成AIの多くはやはり英語でプロンプトを入力した方が正確な回答が返ってきますね。

以下、スクリーンショット内のチャットの全訳です。

Q.(右の吹き出し)要約してください。

A.(左の吹き出し)このPDFファイルは、新しいガバナンスモデルを提案する「ガバナンスイノベーションレポート」の第3弾です。アジャイルガバナンスを実現するために必要な環境やインセンティブ設計について、国内外の具体的な事例をもとに解説しています。

Q.この報告書の目的はなんですか?

A.本報告書の目的は、アジャイルガバナンスを実現するために必要な環境やインセンティブ設計について、国内外の具体的な事例をもとに解説することである。

Q.この報告書の目的は何ページに書かれていますか?

A.本報告書の目的は、特定のページに書かれてはいないが、PDFファイルの導入部に記載されている。

(DeepL翻訳を使用)

このように多少、正確性に欠ける部分もありますが、十分普段使いできるレベルの回答を生成してくれます。

学生の勉強や、今回のように長い報告書の外観を知りたい場合などさまざまな場面で活用できるChatPDFでした。

お試しで利用してみて、使い勝手が良いと感じたら、有料プランへ移行すると、さまざまな制限が解除され、使い勝手がよくなると感じました。

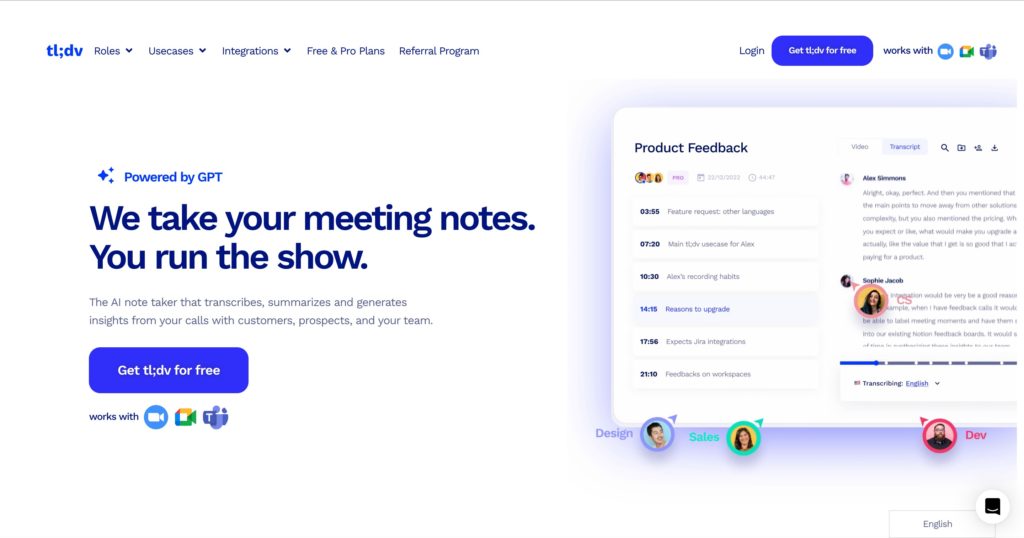

tl;dv

tl;dv(too long didn’t view)は、コロナ禍以降機会が増えたweb会議の内容を録音、文字起こししてくれるツールです。

Google meetやZOOM、Teamsなど主要なweb会議ツールにはすべて対応しており、どのツールでも使える点が大きな特徴です。

(Google meetで利用する場合には拡張機能を、ZOOMで利用する場合にはアプリのダウンロードが必要な場合があります。)

会議と同時進行で文字起こしをすることはできませんが、会議終了後であれば文字起こしされた全文をまとめて閲覧可能になっています。

文字起こしされた文章は、若干精度が低い部分もあるため、全文をChatGPTやClaude3に要約を依頼することで、精度を高めることができるでしょう。

気になる情報流出の問題ですが、ヨーロッパに拠点を構えるtl;dvはヨーロッパでの情報保護規則であるGDPRに準拠しています。

そのため、情報流出のリスクは低いと考えられます。ですが、すべてのAI生成の段階で確実に情報が流出しないとも限らないため、機密性の低い会議で利用するのが安全と言えるでしょう。

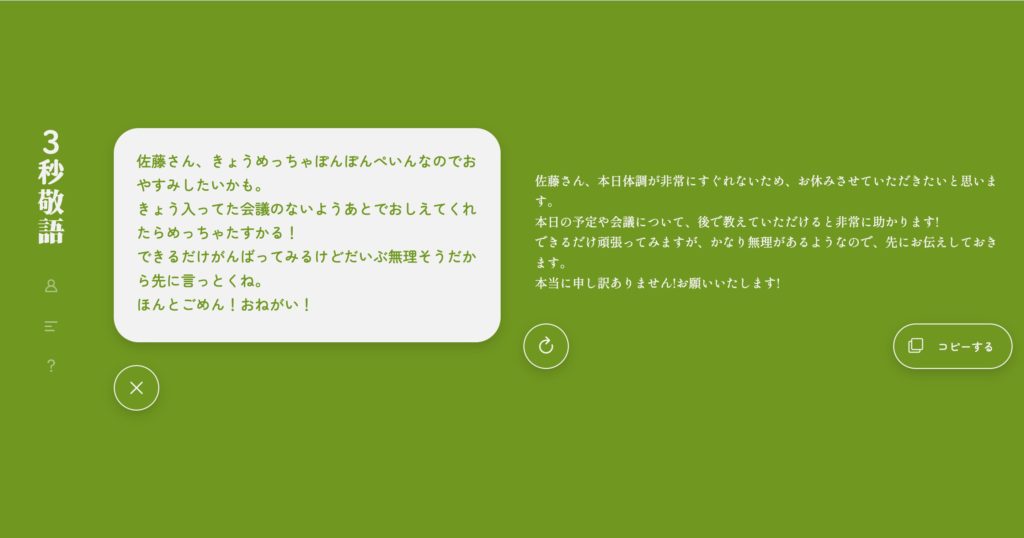

3秒敬語

3秒敬語は日本発のAIツールです。どんなにカジュアルな文章を入力してもきれいに敬語にしてくれ、敬語で困った場合にはとても役立ちます。

日常でふと「この文章を敬語にしたらどうなるんだろう」「この敬語なんか変かも」と思ったことが一度はあるのではないでしょうか。

そんな時には、ぜひこのツールを使ってみてください。画面左の白枠に敬語にしたい文章を入力すると、敬語に変化したあとの文章が生成されます。

筆者も頑張って砕けに砕けた文章を考えてみました。同僚の佐藤さんに会社を休むことを伝える文章ですが、ほとんどの部分が適切な敬語に変換されていますね。

一部、ニュアンスとは異なる部分があり、生成された文章をそのまま利用すると危うい場面もありそうですが、かなり精度が高いと言えるのではないでしょうか。

Google chromeの拡張機能やiphoneアプリを使えば、いちいち3秒敬語のwebページにコピペをする必要なく、敬語に変換してくれます。webサイトで遊んでみて、気に入った場合には拡張機能やiphoneアプリの導入も検討してみてください。

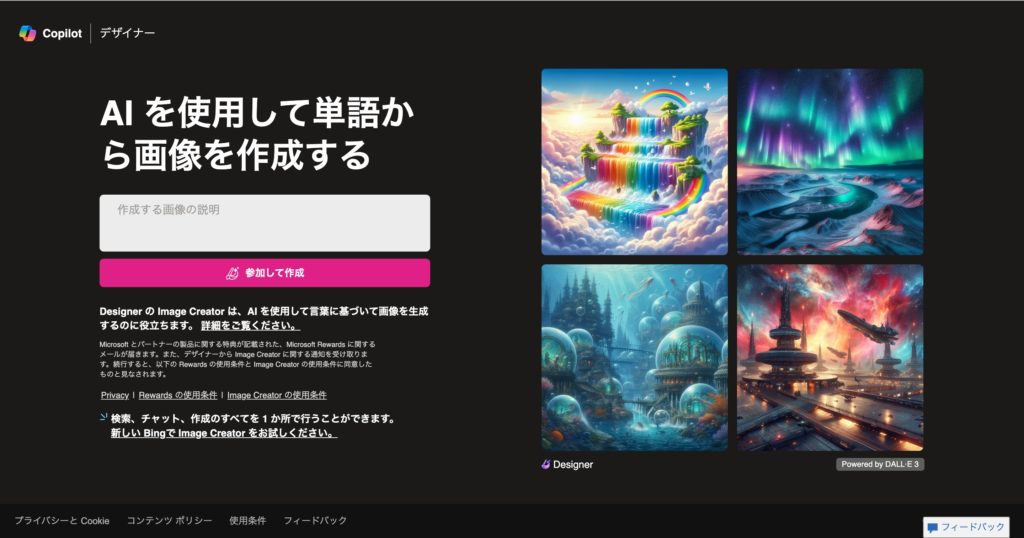

Image Creator from Microsoft Designer

引用元:https://www.bing.com/images/create

こちらは、以前まではbing Image Creatorと呼ばれていましたが、名称が変更されたImage Creator from Microsoft Designerです。

Image Creator from Microsoft Designerは、先ほどご紹介したCanvaのText to Imageと同じ画像生成系AIとなっています。

一日に15回、無料で画像を4枚ずつ生成することが可能で、それぞれ必要な画像をダウンロードすることもできます。

Image Creator from Microsoft Designerでは、ChatGPTで知られるOpenAI社の最新画像生成モデルであるDALL・E 3が使用可能です。ChatGPTからもDALL・E 3を利用することはできますが、有料ユーザー限定の機能となっており、DALL・E 3を無料で利用したい場合には、Image Creator from Microsoft Designerを利用することになります。

筆者は、Image Creator from Microsoft DesignerもCanva画像生成と同じく、非常に高いクオリティの画像を生成することができ、どちらも普段使いができるレベルだと感じました。

同じプロンプトで、生成した場合でも全く同じ画像が生成されるとは限りません。「〇〇だとイメージとちょっとずれている画像しか生成されなかったけど、△△だとイメージ通りの画像が生成された。」ということがよくあります。

そのため、複数の画像生成AIを利用できるようにしておくと、うまくAI画像生成を活用できるのではないでしょうか。

AIツールを使用する際の注意点

ここまでAIツールを紹介してきましたが、AIツールを使用する際には注意点も存在しています。

AIツールで生成されたものには誤りが含まれている可能性が大きいということです。

そのため、実際にAIツールを使用する際には誤りが含まれていないか自分の目でチェックすることが必要です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

AIツールは日々新しいものがリリースされ続け、その数は日を追うごとにどんどん増えています。

今回は筆者が実際に使ってみて「使える」と感じたツールを紹介しました。

これらの他にも便利なツールは多く存在しているので、最後まで読んでいただいた方々も自分で探してみると思いがけない出会いがあるかもしれませんね。