- 生成AI

- 運用

- SEO

【2024年最新】SGEとは?Search Labsって?フラスコマークは一体何!?使い方もご紹介

突如としてGoogle Chromeトップページの右上に現れた謎のフラスコマーク。この記事ではフラスコマークの正体とその活用方法についてご紹介します!

この機能、使ってみるととても便利なのでこの記事を読んだ後はぜひみなさんのChromeでも活用してみてください!

\ 本当に使えるAIツールを厳選! /

目次

生成AI支援・AIアプリ開発はドコドアへ

弊社ドコドアでは、生成AIを活用したアプリ開発にいち早く着手。

話題のChatGPTを組み込んだチャットボットアプリや画像解析AIを利用したアプリなど生成AIを活用したアプリのことならおまかせください。

Flutterを活用し、iOS・Android両対応アプリを最大1/2の工数で開発しています。

お気軽にお問い合わせください。

フラスコマークの正体「SGE」とは?

Google Chromeのトップページの右上に突如現れたフラスコマーク。中学校の理科の時間に使ったかもしれない三角フラスコを模していますね。

現在、Googleでは生成AIと従来のブラウザを組み合わせた新しい検索システムを「SGE」(Search Generative Experience)として試験運用を行っています。

SGE機能の1つの形として「Search Labs」が先立って実装されました。

つまり、このフラスコマークの正体はSearch Labsということになります。

Search Labsは、Googleの本社があるアメリカでは5月から提供されていたGoogle検索の生成AI機能です。

日本では2023年8月30日から公開され、試験運用がされています。アメリカに次ぐ2番目に日本が選ばれ、その後、インドでも提供されています。現時点(2024年5月下旬)では7つの言語、120を超える国と地域で提供されています。2023年9月下旬時点では日本・アメリカ・インドの3国限定の機能であったことを考えると、これからも使用できる国や地域が広がっていきそうです。

また、現在提供されているSearch Labsは試験運用版であり、開発段階であることがGoogleから発表されています。以前は期間限定の機能とされていましたが、現在では終了予定はありません。

Search Labsの使い方|登録までの簡単手順

現在公開されているSearch Labsを使ってみるためには、Googleアカウントを使用し、Search Labsに登録することが必要です。

以下、登録までの手順を紹介します。

①フラスコマークをクリック

②SGEを有効にする

ボタンをONにして…

この画面になれば終了です。

……

もう終わってしまいました。

「登録」というと身構えてしまう筆者のような方もいるかもしれませんが、そんな方でも驚きの簡単さでしたね。

あとはいつも通り何かを検索してみましょう。

Search Labsを使ってみよう!

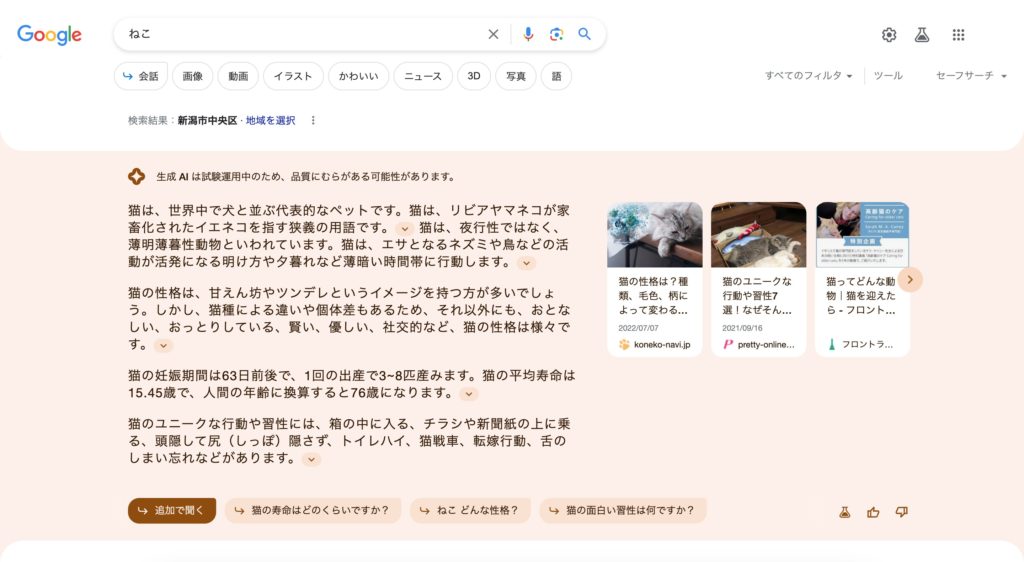

Search Labsに登録したあとは、いつも通り検索タブから何か検索してみましょう。今回は例として「ねこ」と検索してみます。

するとこのように背景色つきのセクションが生成されました。

こちらがSearch Labsによって生成された回答となっています。今回は猫について検索したので猫にまつわるエトセトラを回答してくれました。

生成された部分の下部には「追加で聞く」や「猫の寿命はどのくらいですか」などのアイコンが表示されていますね。

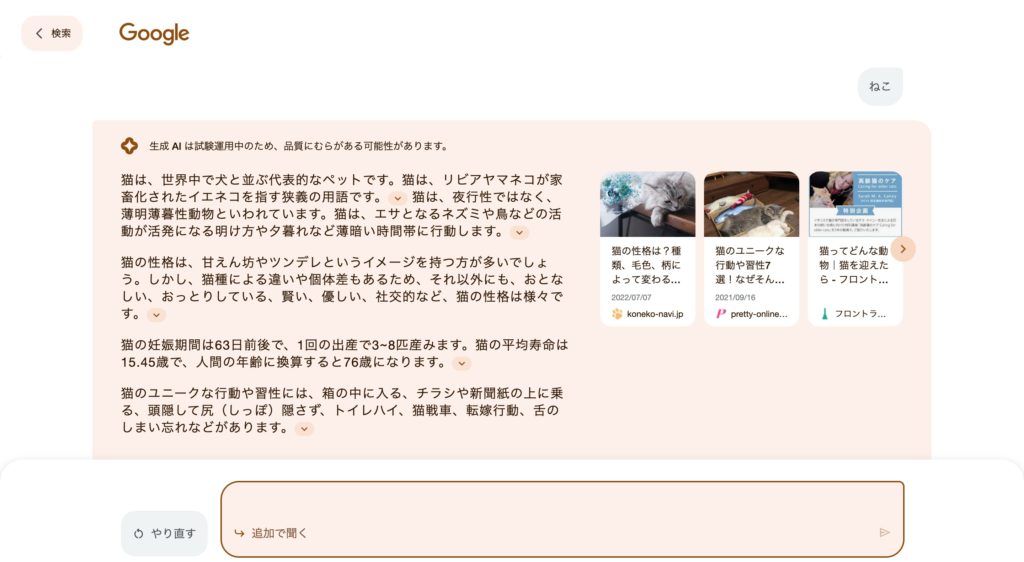

これらを選択するとおなじみ?のChatGPTのようなチャットボット形式の画面が表示されます。

追加で知りたいことを聞くこともできますね。

Search Labsの機能まとめ

ここまででご紹介したAIによる検索補助機能以外にもSearch Labsにはいろいろな機能が追加され続けています!

Giga manga

手書きで入力したイラストをAIがマンガ風のイラストに変換してくれるGiga mangaです。こちらの機能は日本限定でリリースされているようで、国外では利用が難しくなっています。

この他にもインド映画について学べる”Hindi cinema”や画像生成AIのプロンプトについて学習できる”Say what you see”、鳥のviolaと一緒に楽器演奏について学ぶことができる”Viola the Bird”など特徴的な機能が多く追加されています。

しかし、Search LabsからGiga manga以外の機能にアクセスすることはできません。いずれもアメリカやインドのような国外限定の機能となっています。

ですが、Google Arts & Cultureのページから利用することが可能になっています。日本でリリースされていないことから日本語対応が少し怪しい部分もありますが、「いち早く触れてみたい!」という方にはおすすめです。

Search Labsを使う時に知っておきたいこと

筆者も2週間ほどSearch LabsとともにGoogle Chromeを使用していますが意外と役に立つ機能だなと思っています。

そんなSearch Labsにも知っておいた方が良いことも存在します。

その1:すべての検索結果にSearch Labsが回答してくれるわけではないこと

先ほどは「ねこ」と検索した結果、Search Labsが回答してくれましたが何を検索しても回答が生成されるわけではありません。

世間的にメジャーで、ホームページなどで多く記述のある事柄についてはSearch Labsが回答を生成してくれることが多いです。対照的に比較的マイナーな事柄に対しては回答が生成されないことも多く、注意が必要です。

その2:SGEに関連するデータはグーグルが収集中であること

「Google のプロダクトやサービス、機械学習テクノロジーの提供、改善、開発のためにこのデータを活用します。」とあるようにSearch Labsに入力した内容などは匿名化加工の上で保存され、活用されることが明言されています。

そのため、個人情報や個人情報に類するもの、他者に知られたくない情報などは入力しないことをおすすめします。

その3:専門分野には未対応であること

「生成 AI は試験運用中の技術であり、情報提供のみを目的としています。品質、精度、可用性は変動する可能性があります。生成 AI の回答を医療、法律、財務、その他の専門分野において使用しないでください。」とあるように専門分野にはまだまだ弱いというのが実際です。また、回答された情報の品質、精度、可用性についても100%信頼できるとは限りません。

ChatGPTをはじめとする生成AI系には共通の「生成AIの回答を鵜呑みにしない」という注意点は、Search Labsも例に漏れず気を付ける必要がありそうです。

その4:Search Labsの提供は順次拡大中であること

なかなか便利なSearch Labsですが、その利用資格は日本においては未だ一部のユーザーに限られているようです。

筆者は複数個Google Chromeのアカウントを使用していますが、すべてのアカウントでSearch Labsが利用可能です。

そのため、利用資格は多くの方に与えられているようですが、Search Labsを利用できない方も現時点では存在していることも留意しておく必要がありそうです。

まとめ

ここまで「SGEって何?」「Search Labsとは?」「フラスコマークは一体何!?」と言ったようなギモンの答えをご紹介・解説してきました。

昨今、発展が目まぐるしいAI技術の数々。その一端に簡単に触れることのできる良い機会ではないかと筆者は感じました。

Search LabsのONとOFFは自在に切り替えできるためその手軽さも魅力です。

Google Chromeの右上にフラスコマークが現れた方は、ぜひ一度触ってみてください!

\ 本当に使えるAIツールを厳選! /