- デザイン

- 運用

農家・農園・農場ホームページ制作|参考にしたいWEBサイト15選!費用相場と押さえるべきポイントを解説

日本の食を支えている農家さんの中にも、自社でホームページを構えるケースが増えてきました。

その背景には、若い世代の農業への参入や法人化による事業規模の拡大、通信販売の対応強化があると考えられます。

こちらの記事では、自社のホームページを活用してファン作りに成功している事例をピックアップしてご紹介。「自社・商品の紹介を主目的にしたサイト」と「商品の販売を主目的にしたECサイト」の2つに分けて、参考にしたいポイントと共に解説していきます。

誰もが気軽にインターネットに触れられるようになった今、Webサイトの開設は農家さんにとっても重要なターニングポイントになっています。ホームページ制作の費用相場や、制作時に大切なポイントにも触れているので、参考にしていただけたら幸いです。

目次

農場・農園・農家のサイト制作に関する費用相場

はじめに、農家さんがホームページを作る時にかかる費用相場を確認しておきましょう。

| 種類 | 費用感 | 内容 |

| コーポレートサイト | 50〜300万以上 | 自社・商品の価値を訴求するコンテンツを盛り込んだWebサイト。販売機能や採用情報を設置する場合もあり |

| ECサイト | 10~500万円 | 販売機能をメインにしたECサイト |

| ランディングページ | 10〜60万円以上 | 自社・商品の情報を1ページに集約したWebサイト |

自社の情報を網羅したコーポレートサイトにするのか、オンラインストアの機能をつけたECサイトにするのか、名刺代わりに使うLP(ランディングページ)にするのかで、大きく費用は変わってきます。さらに搭載する機能や制作方法、サポート体制の有無によっても費用は変化。もちろん、依頼する工数が増えれば増えるほど、費用は高額になっていきます。発注をする前に、まずはサイト制作の目的を明確にしておきましょう。

自社・商品の紹介を主目的にした農家さんのサイト9選

はじめに紹介するのは、自社・商品の紹介をメインにした農家さんのホームページです。商品の価値を訴求するために、どのサイトも工夫を凝らしたユニークなコンテンツを盛り込んでいます。農家さんが取り扱っているのは、そもそも一度食べてみなければ違いが伝わりにくい商材ばかり。育てる人のこだわりや価値観に共感してもらうことで、ファン作りにうまくつなげているので参考にしてみてください。

参考にしたいECサイトは、下記9つです。

- JAPAPO

- 農園星ノ環

- 玉名牧場

- 土肥農園

- 阿蘇さとう農園

- 村上農園

- JapanX

- 木漏れ日農園

- 福岡正信自然農園

JAPAPO

引用元: JAPAPO

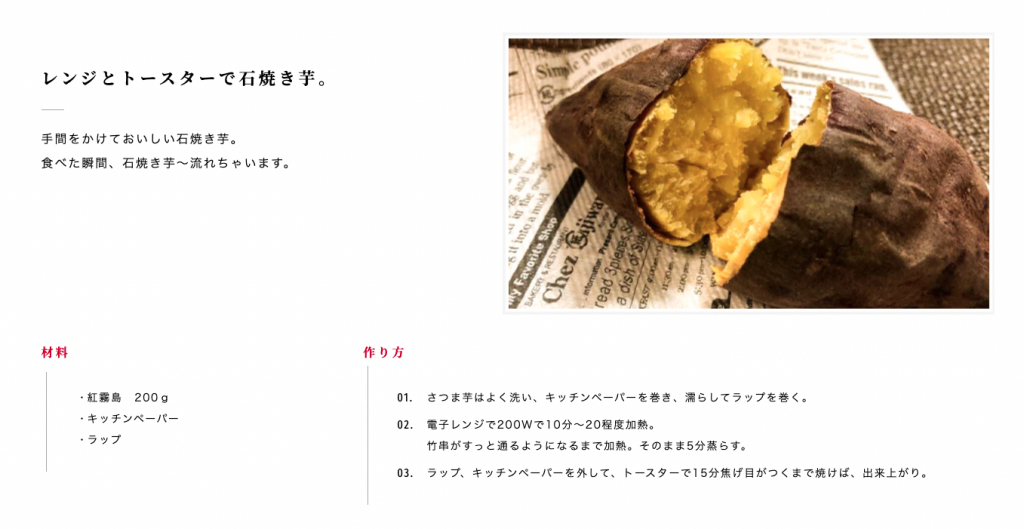

「Japapo」は、鹿児島県でさつまいもの生産・販売に携わっている企業です。「美味しい日本のさつまいもを世界へ」というキャッチコピーとさつまいもの写真を使ったMVで、何を扱っている企業なのかが一目瞭然です。企業概要や思いを伝えるコンテンツが並び、取引先や就職活動をしている人にも過不足なく情報を届けることができます。

取り扱い品種のコンテンツでは、6種類のさつまいもを掲載。特徴の紹介に加えて、糖度や食感がわかりやすく示されているので、はじめてのユーザーでも比較をしながら好みのものを探せます。

さらに、さつまいもを主役にしたレシピも掲載。種類ごとにおすすめのレシピがわかる上に、おいしそうな写真が並び、食べるイメージが膨らみます。取引先などの企業に向けた情報と、消費者に向けた情報がバランスよく掲載されたコーポレートサイトの良い例です。

農園星ノ環

引用元:農園星ノ環

「農園星ノ環」は、赤城山の麓、標高約750mの高原に広大な畑を持つ群馬県の農業法人。レタス、小松菜、ほうれん草などの高原野菜を生産しています。こちらの農園の特徴は、社会的課題を農業で解決していくという姿勢。1000年後も野菜が育つ、持続可能な農業をミッションに掲げています。

その理念を紹介するコンテンツを設け、外国人実習生の受け入れをはじめとする取り組みについて紹介。企業としてのまっすぐな信念を感じることができ、農業と社会がつながっていることをあらためて考えさせられます。

企業理念を知った上で取り扱い品目を見ると、野菜たちの逞しさを一層感じられる気がします。収穫後の整った姿ではなく、畑にずらりと並んだ写真をあえて使用することで、生命力の強さを強調しているのでしょう。

自然にある色を組み合わせたサイト全体のデザインは、企業イメージにぴったり。和紙のようなテクスチャーを背景に使用していたり、スタンプのあしらいを要所に使用することで、優しさや親しみやすさを演出しています。

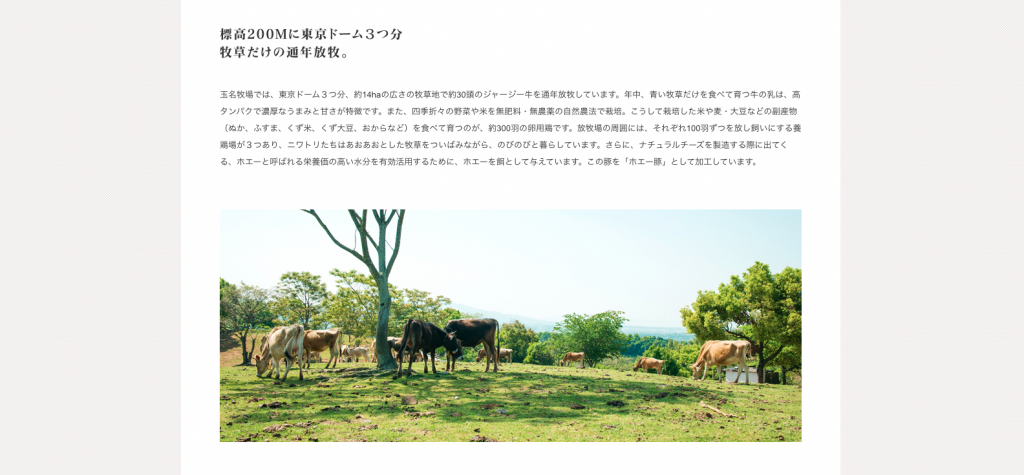

玉名牧場

引用元:玉名牧場

熊本県にある「玉名牧場」は、約30頭のジャージー牛と約250羽のニワトリを放牧している牧場です。自然農法による米や野菜の栽培、養鶏・酪農のほか、チーズの製造やホエーの有効活用を目的にした養豚まで、幅広く手掛けています。

メインビジュアルの下には、「14のギョーテン!」と題したコーナーを用意。サイトを訪れた人が思わずのぞきたくなるコンテンツで、牧場の特徴を伝えています。

より深く知りたい人には、牧場の成り立ちや思いを丁寧に記したコラムも。とても読みやすい文章で、農業・酪農に真摯に向き合っている様子が伝わってきます。まずサイトを訪れた人には気軽に読めるコンテンツを、関心が深まったらより濃い内容を。2段階のアプローチで、自社や商品の魅力を効果的に届けています。

土肥農園

引用元:土肥農園

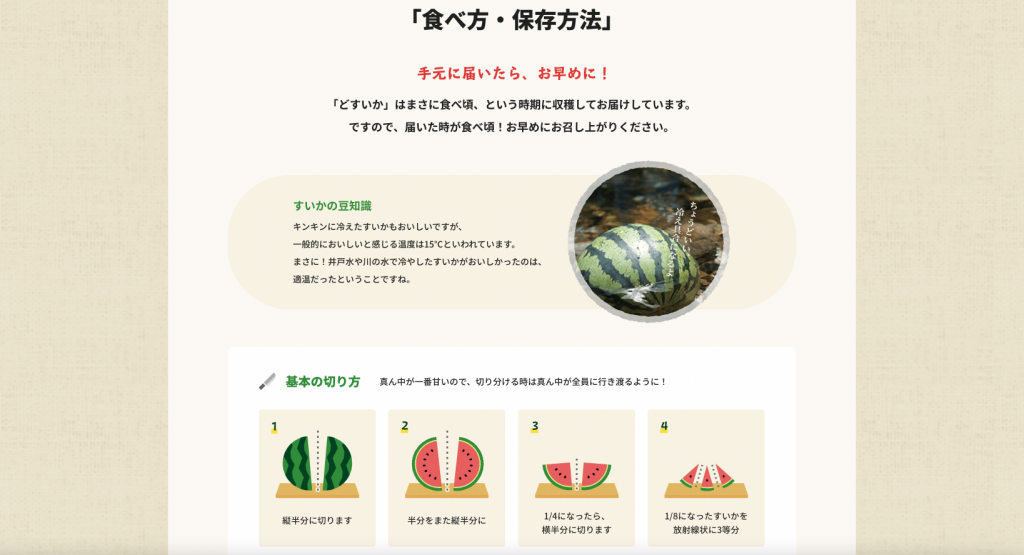

「土肥農園」は、ご夫婦2人で営む長野県のスイカ農園。土づくりにこだわり、愛情を込めて育てているスイカを「どすいか」と名付け、販売しています。ホームページのキーカラーにはスイカを想起させる赤と緑を使用。写真も鮮やかで、明るくポップな印象を受けます。

「どすいかの理由」では、気になるネーミングの由来を紹介。「ど」の一字に込められた思いとこだわりをポイント別に解説しています。「どうしてどすいかっていう名前をつけたの?」「普通のスイカと何が違うの?」というユーザーの素朴な疑問をきっかけに、商品の魅力・価値を発信。Webサイトを通して、ユーザーとのコミュニケーションを生み出しています。

ほかにも、ユーザーの疑問に答える形式のコンテンツが満載。豆知識やイラストを取り入れながら、商品に関する情報をわかりやすく届けています。良質なコンテンツを盛り込むことでサイト内の回遊率が上がり、ユーザーの理解・関心を深めることが可能になります。

阿蘇さとう農園

引用元:阿蘇さとう農園

「阿蘇さとう農園」は、熊本県阿蘇市で伝統的な在来品種の野菜を育てたり、ひつじの放牧を行なっている会社です。美しい風景が広がる「阿蘇」の文化や営みを継承していくため、農業や地元の産業を守るための取り組みを積極的に実施しています。

特徴的なのが、自社の取り組みだけでなく、阿蘇の魅力を発信するコンテンツがサイト上部にあること。「見てみる!」をクリックすると、神社や温泉、体験型レジャーといった情報を知ることができます。思わず阿蘇に足を運びたくなる内容で、「阿蘇の魅力を知ってほしい」という気持ちが伝わってきます。

また、日々の様子がわかる「ブログ・活動内容」もこまめに更新。のびのびと暮らす動物たちの表情がたまりません。

丸みのあるフォントと優しいタッチのイラストがマッチした統一感のあるデザインも魅力。アニメーションがたっぷり使われていて、何度でも訪れたくなる楽しいサイトに仕上がっています。

村上農園

引用元:https://www.murakamifarm.com/sprout/

村上農園はブロッコリースーパースプラウトで有名な企業です。みなさんがよく行くスーパーでも商品を見かけたことがあるのではないでしょうか?

ホームページのトップにはブロッコリースプラウトがある食卓を想起させる動画を採用。動画の随所には、同社のブロッコリースプラウトが印象的に映されています。

また、1画面に各コンテンツがぴったりと表示される仕様になっているので、ユーザーに伝えたいことを一つ一つしっかりと訴求する力があります。

Q&Aコンテンツも掲載されており、閲覧者の興味・関心に応えられる構成とすることで確かな信頼感を与えています。

JapanX

JapanXは宮城県の蔵王ファームで生産されているブランド豚です。「日本ブランドのうまい豚」をキャッチコピーに掲げ、自然豊かな環境下で豚本来の旨味を引き出す育て方を追究しています。

「ABOUT」や「見える安心への取り組み」といった閲覧者の「知りたい」を満たすコンテンツも充実。

コンテンツの導線は、写真をメインにしたタイル状で内容の想像がつきやすく、閲覧者にクリックを促すようにできています。

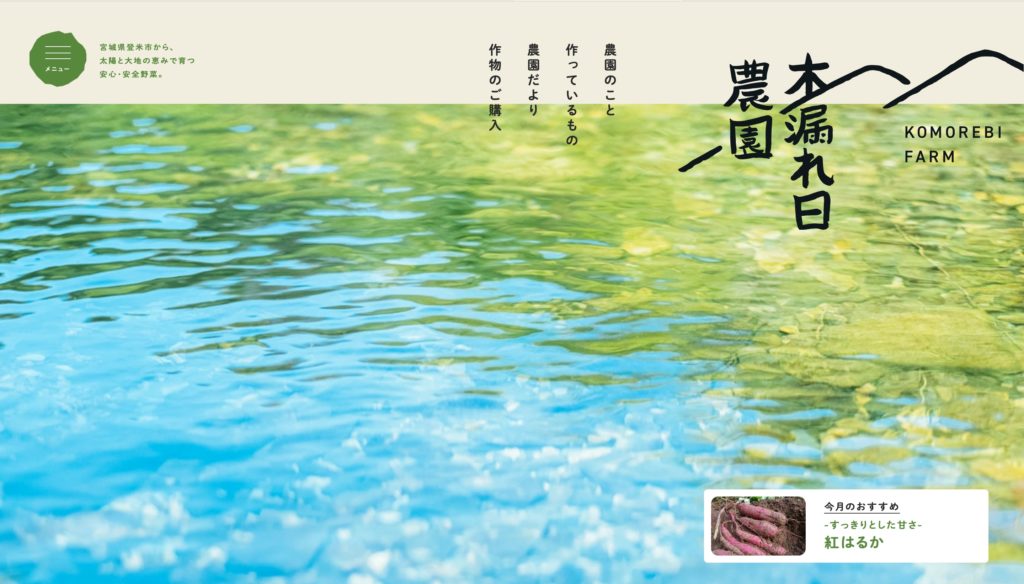

木漏れ日農園

宮城県に拠点を構え、野菜やハーブ、養鶏、養蜂を営む木漏れ日農園。農薬や化学肥料を使用せず、里山の自然を生かした野菜作りを特徴としています。

ホームページの随所には手描き風のイラストを採用しており、里山ののどかな雰囲気を感じることができます。

実際の農業や里山の様子が伝わる写真とコンテンツを交互に掲載することでメリハリが生まれ、見ていて飽きない構成となっています。

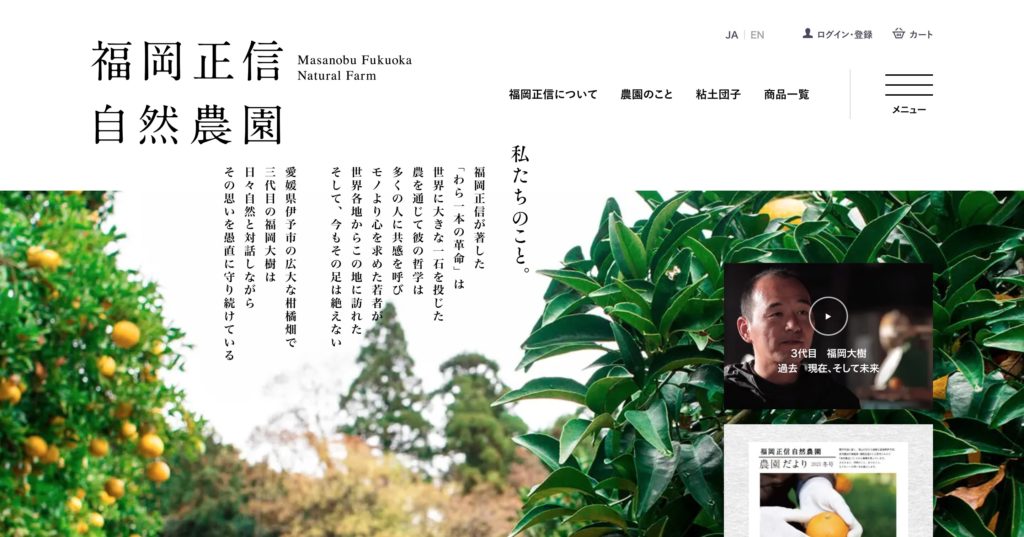

福岡正信自然農園

故福岡正信氏が提唱した自然農法を受け継ぎ、自然本来のカタチにこだわり農園を営む、福岡正信自然農園です。彼が提唱した「引き算の農法」を紡ぎ、自然との調和、自然に寄り添うことをテーマにしています。

同農園の祖であり、世界的に功績を残した、故福岡正信氏について知ることのできる「福岡正信について」のコンテンツはとても充実しています。読みごたえがあるコンテンツであるとともに、農業にかける想いを深く知ることができ、農園に対する理解を深めることができます。

商品一覧のページからは、農園が販売する商品を確認可能です。商品一つ一つに必ず写真をセットで掲載しており、画像とともに商品を吟味することができます。商品を購入する方や、購入を検討する方にやさしいホームページデザインです。

商品の販売を主目的にした農家さんのECサイト6選

次に紹介するのは、オンライン販売を主目的にした農家さんのECサイトです。消費者の食への関心が高まる中で、採れたての新鮮野菜を直接購入できるECサイトの需要は年々拡大しています。もちろん購入につなげるためには、商品の価値を訴求するコンテンツが不可欠。加えて、買い物の導線やどこをクリックしたらどんな情報が得られるかが直感的にわかる設計になっていることも大切です。

参考にしたいECサイトは、下記6つです。

- 佐藤大農園

- A&H Farm

- いとう養鶏場

- あらい農園

- 横田農場

- やまわか農園

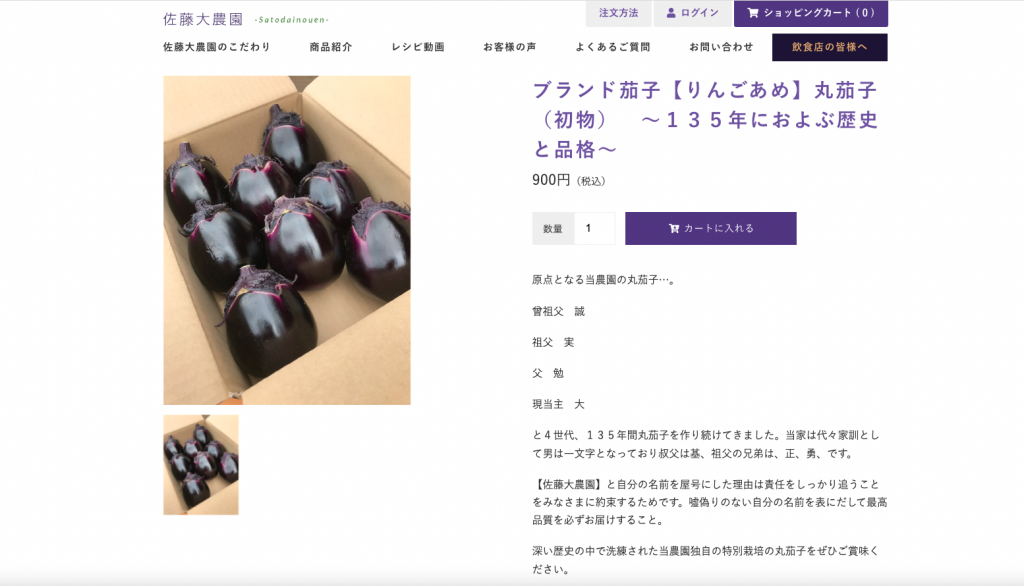

佐藤大農園

引用元:佐藤大農園

「佐藤大農園」は、新潟県にあるナスに特化した農園です。EC機能付きのサービスサイトの制作を当社・ドコドアが担当しました。サイトを訪れてまず目を奪われるのは、独自の栽培方法で作るブランドナス「りんごあめ」のインパクトあるビジュアル。丸々と大きく艶のある見た目から、おいしさへの期待値がぐんと高まります。

コンテンツは、佐藤大農園のナスを食べたいと思ってもらえるように構成。こだわりの栽培方法やスーパーで購入できるナスとの違いを端的に紹介することで、付加価値を表現しています。

ECサイトでは商品の購入時にストレスを与えないようにすることが何より重要です。商品の検討から注文完了までの流れをスムーズにするため、構成を工夫。ユーザーの探している情報がすぐに見つかるように配慮しています。白をベースにしたすっきりとしたデザインに、ナスをイメージしたキーカラーが映える配色も◎。わかりやすさを追求したECサイトです。

A&H Farm

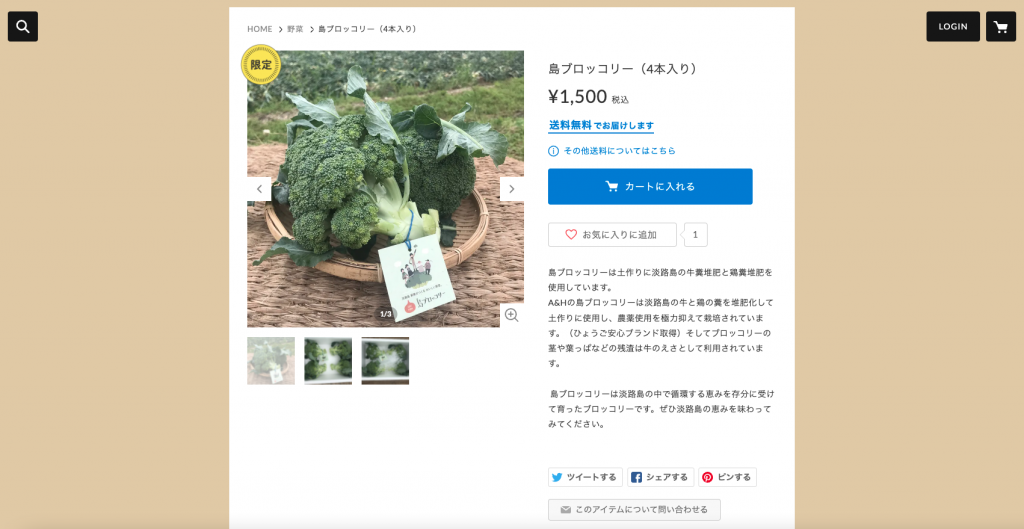

引用元:A&H Farm

続いて紹介するのは、兵庫県淡路島にある「A&H Farm」。親子3世代で、野菜をはじめとする農作物の生産から加工・販売までを手がけています。ホームページは、メイン商材であるタマネギをモチーフにしたかわいらしいデザイン。見たいページに移動できるグローバルメニューを常に表示するなど、ユーザーの使いやすさ(UI)にも配慮されています。

農園についての説明の下に、商品一覧セクションを設置。こちらもタマネギの形に写真が切り抜かれているのがユニークです。ユーザーが商品を探しやすいように、野菜・加工商品・その他とカテゴリー別に表示できるようになっています。

個別の商品ページは、ファーストビューで表示される部分に必要な情報がまとめられています。SNSでシェアするためのリンクもあり、ユーザーが拡散しやすい環境を作っているのもポイントです。

いとう養鶏場

引用元:いとう養鶏場

佐賀県にある「いとう養鶏場」では、地元産のハーブやアスパラを混ぜたオリジナルの飼料で育てたニワトリが生む卵をその日のうちに出荷。ECサイトでは、栄養を豊富に含んだ5種類の卵を販売しています。

柔らかなベージュとオレンジをメインに、アクセントカラーで黄緑を使用。進んでほしい方向へユーザーを自然に導いています。

こちらは個別の商品ページ。必要な情報を整理して記載しながらも、購入ボタンがくっきりと際立っています。さらに同ページ内にも、卵へのこだわりを紹介するセクションがあり、まだ迷っているユーザーの不安を解消する効果を期待できます。

高品質の写真とユーザーの期待に答えるコンテンツで、商品の価値を魅力的に発信しています。

あらい農園

引用元:あらい農園

「あらい農園」は、有機肥料のみで栽培に取り組んでいる京都市の農園です。メインビジュアルには、採れたての野菜の写真を大胆に使用。筆字風のロゴの印象も合わさって、素朴で力強い印象を受けます。

野菜がニョキッと出てくるユニークな動きにも目を惹かれますが、注目は、どこを見ていても固定されている「野菜を買う」のボタン。ユーザーは迷わず購入に進むことができ、ストレスを感じません。

商品ページは、ECサイト開設サービス「BASE」を使用しています。取り扱っている商品は旬野菜の詰め合わせのみという潔さ。「自慢の野菜をいろいろ味わってほしい」という販売者の意図を感じられます。丁寧な説明文に加え、ボリューム感や野菜の新鮮さがわかる写真も購入につなげる役割を担っています。

横田農場

引用元:横田農場

「横田農場」は、茨城県で800年以上お米を育てているお米農家から生まれた、お米のプロ集団。大学との共同研究を盛んに行なっていて、多数の受賞歴を誇ります。白とベージュを組み合わせた色使いに、ポップなイラストの雰囲気が調和。レイアウトも見やすく、非常に洗練されたデザインに仕上がっています。

こちらは、「横田農場について」というページにある「代表あいさつ」。手書きの文字と田んぼを背景にした素敵な笑顔がいい味を出しています。レイアウトはもちろん、文章の行間や改行の位置にもユーザーが見やすいための工夫が感じられます。

こちらのサイトも「購入はこちら」のボタンが、どのページに移動しても常に表示されます。ボタンをクリックすると、オンラインストアに移動。商品の一覧ページでは、写真の上にのっているアイコンで精米か玄米なのかを表示しています。

上述の通り、どのページも文字の視認性に配慮されているので情報がすんなりと入ってくるのが印象的でした。

やまわか農園

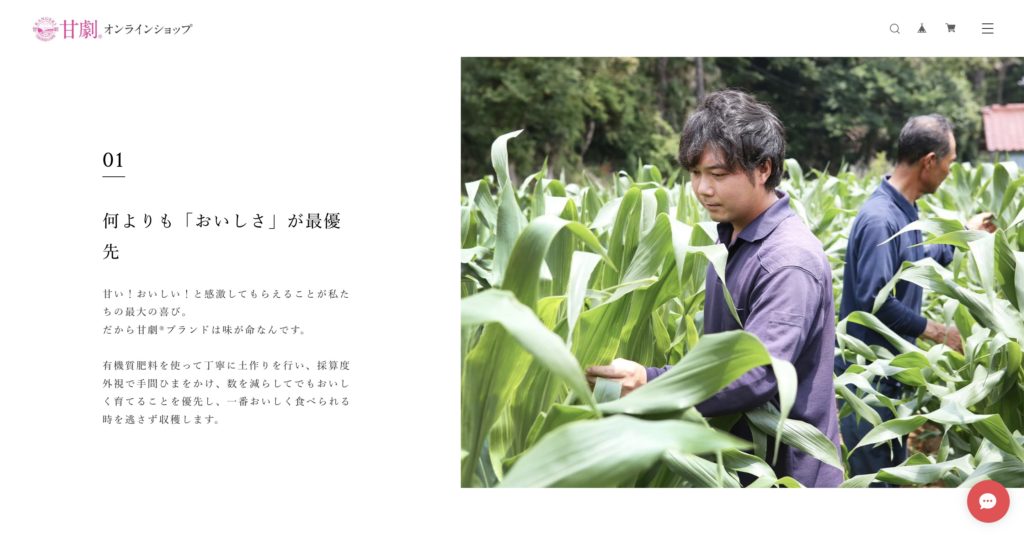

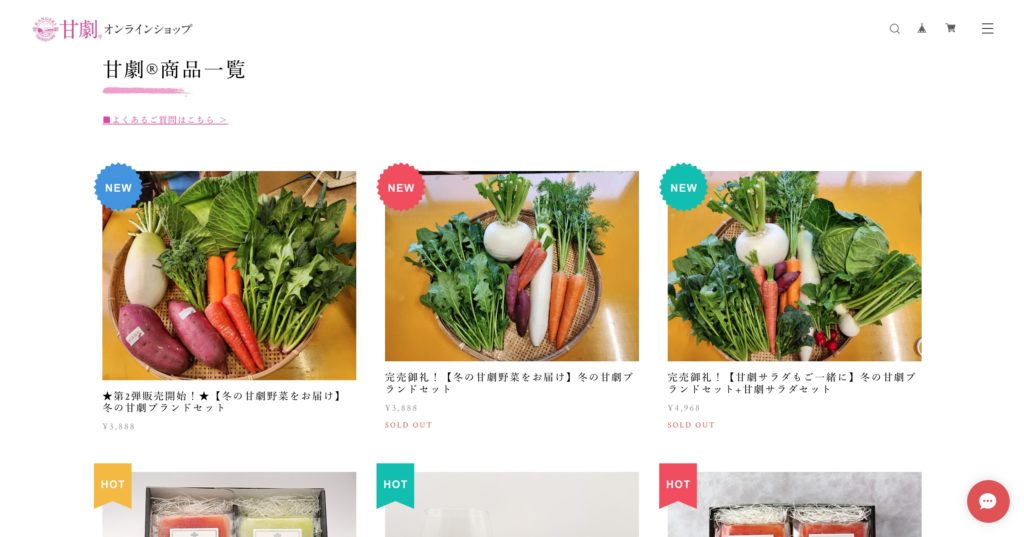

三浦半島の台地の地形を活かした農業で甘劇ブランドを提供しているやまわか農園のECサイトです。

ホームページ内では、同農園が手がけるブランドの商品がおいしい理由を掲載。商品の購入を閲覧者に訴求するために、魅力や作物への想いをコンテンツにしています。

「商品一覧」のコンテンツでは、写真とともに商品を掲載。閲覧者に優しい掲載方法をとっていることに加え、「NEW」や「HOT」のタグも同時に表示しています。どの商品が売れ筋で、新商品はどれなのかなど、知りたい情報が視覚的に認識しやすくなっています。

農家・農園・農場サイト制作で押さえるべき3つのポイント

ここまで参考にしたい農家・農園・農場のホームページを紹介してきました。

ここからは実際にホームページを作る上で、大切にしたいポイントを説明します。押さえるべきポイントは下記3つです。

- ホームページの目的を明確にする

- ユーザーの利便性・体験を大切に

- コツコツ運用してファンを作る

ホームページの目的を明確にする

ホームページを制作する時には、ターゲットに対してどのような目的を果たしたいのかを明確にする必要があります。なぜなら、達成したい目的によって、コンテンツの構成や見せ方が大きく変わるからです。それがBtoB向けの商談に使うサイトであれば会社概要や信頼性を表現するコンテンツが必要ですし、一般消費者を対象にしたオンラインストアであれば利便性の高いEC機能が欠かせません。

ターゲットによっても表現したい内容・イメージが変わってくるので、あらかじめホームページを作る目的と訴求したいターゲットを設定しておきましょう。

ユーザーの利便性・体験を大切に

市場ニーズが「モノ」から「コト」へ移っている昨今。形ある商品の「保有」ではなく、購入で得られたモノやサービスによる「体験」に価値を置く傾向が強まっています。

こうしたトレンドの中で、農家さんのホームページでも顧客体験(=UX /ユーザーエクスペリエンス)に最適化されたデザインが重視されています。サイトを訪れた人の利便性を高めるための工夫はもちろんですが、商品の楽しみ方が伝わる農家直伝レシピや農園の様子が伝わるブログなど、ユーザーの「知りたい」に応えるコンテンツ作りを心がけましょう。

コツコツ運用してファンを作る

実は、ホームページは制作したらゴールではありません。農園・ブランド自体の認知度を向上させたり、繰り返し購入してくれるファンを作ったりするためには、日々の運用が重要になります。情報は、農作物と同様に鮮度が命。作物の成長が伝わるブログを更新したり、ターゲット別にキャンペーンを行なったりして、何度でも訪れたくなるサイトを目指しましょう。

まとめ|農家・農園・農場サイトの制作会社選びに迷ったら

今回は、農家さんのホームページ事例を参考にしたいポイントと一緒にご紹介してきました。どれも生産者の人柄が伝わってくるような、見ていて楽しいサイトばかり。ユニークなコンテンツが豊富で、とても参考になります。

高齢化が進み、若手の担い手不足など深刻な問題を抱えている農業ですが、Webをうまく活用することでまだまだ可能性は広げられます。しかし、認知度・売上アップといった成果を上げられるサイトにするためには、ただ闇雲に作るのではなく、ユーザーを理解した設計と正しい分析・運用が不可欠です。そのため、ホームページの制作を依頼する場合は、Webマーケティングに精通している会社をパートナーに選びましょう。

当社・ドコドアでは、これまでに全国1,600社以上のホームページを制作してきました。その経験から得たWebマーケティングの知識やSEO対策のノウハウを活用して、課題に合わせた提案をいたします。見た目が美しいのはもちろん、ユーザーに正しく伝わるデザイン・導線で、貴社の思いを届けます。まずは目的やイメージを気軽にお聞かせください。

◎お問い合わせ・ご相談はこちらから