- 運用

中小企業のホームページ運用はまずコンバージョン最適化から

ホームページは作って終わりではなく公開後の運用が重要だということはよく知られていても、明確な目的や目標を持って運用に取り組めている中小企業は多くありません。この記事では穴あきバケツ理論(Leaky Bucket Theory)を用いて、中小企業が結果を出すために優先的に取り組むべきホームページ運用であるコンバージョン最適化について説明します。

目次

日々の運用で取り組むべきはコンバージョン最適化

ホームページは公開したら終わりではありません。そこから適切に運用することによって望む成果を出していくものです。そこまではよいのですが、具体的に運用とは何をするものなのでしょうか? その答えは「コンバージョンの最適化」です。

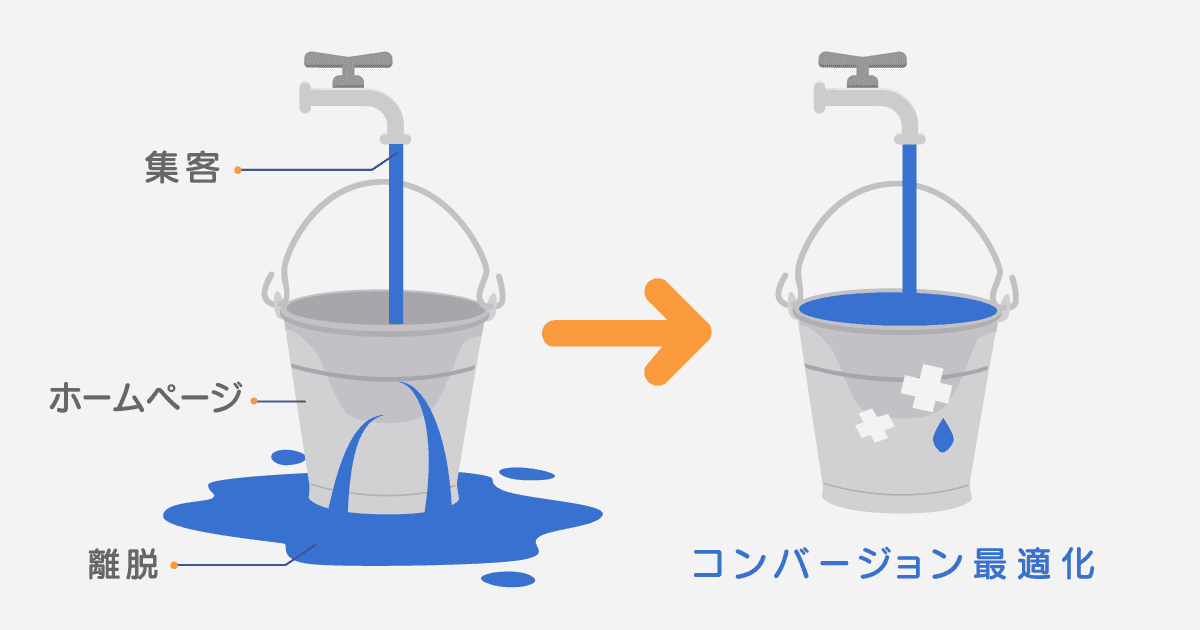

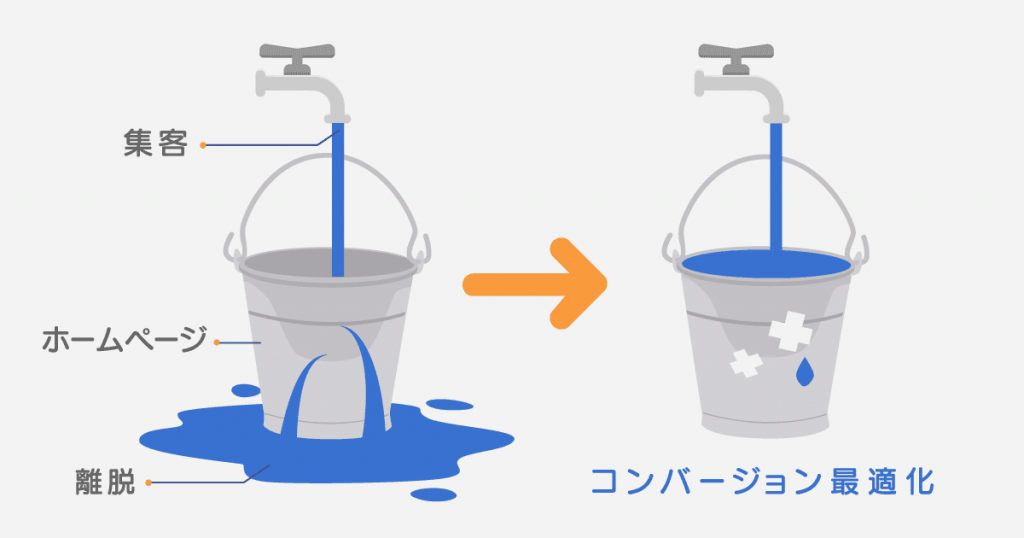

コンバージョン最適化とは、コンバージョン(お問い合わせや申し込みなどホームページの成果)を最大化する取り組みであり、訪問ユーザーのなかでコンバージョンするユーザーの割合を高めていく施策のことを言います。下の図はその概要をイラストにしたものです。

この図の中で、穴の空いたバケツが御社のホームページです。この状態で新しいユーザーをいくら集客しても、ユーザーは穴から漏れ、どんどん競合サイトへと流出していってしまいます。コンバージョン最適化とは、この穴をふさいでいく作業です。

中小企業にとってのホームページ運用とは、漏れ出す訪問者をできるだけ少なくする、つまりコンバージョン率を向上させていくための改善の繰り返しです。まずはコンバージョン最適化に取り組み、集客に力を入れるのはその次です。

筆者は通常業務であるコンサルティングを通じて、SEOに特に熱心な中小企業とよく接しています。しかしそうした中小企業の多くは、集客には熱心でも、ユーザーがどんどん離脱して競合サイトに流れてしまうという事態を軽視しすぎています。これは重大な損失ですし、あまりにも無駄が多いといえるでしょう。

コンバージョン最適化のための運用内容

コンバージョン最適化のための取り組みのうち、すぐにできて効果的なものは以下の3点です。このそれぞれを運用フローとして取り入れれば、ホームページの改善は進み、魅力的で、取りこぼしが少なく、訪問者視点ではスムーズに目的を達することができるホームページになるでしょう。

- 購入のために必要な情報をよりわかりやすくする

- いただいた問い合わせ内容をフィードバックする

- 購入者にアンケートをとってフィードバックする

これらはそう難しいことではありませんが、残念ながらきちんと取り組めている中小企業はそう多くありません。ホームページ活用に課題を持っている中小企業のほとんどはできていないというのが現状でしょう。

しかしこの状況は御社にとってはチャンスです。きちんと取り組めば、その取り組んだ期間に応じて改善が進み、いずれは圧倒的な差になります。ここからは上記で挙げた3点のホームページ運用の作業内容のそれぞれについて、ごく簡単に説明していきます。

購入のために必要な情報をよりわかりやすくする

訪問者にとって十分にわかりやすく、不安を感じることなく購入や申し込みに進めるようにする第一歩が、社内での検証と修正・追記です。御社で扱う商品やサービスについて知識の少ない素人の訪問者の気持ちになって、不親切な説明があれば修正し、説明不足があれば追記します。

説明文、図、写真、表など、不足やわかりにくいものがないかよく検証し、調整していきます。ここでは検証用に、多くの購入者が知りたがることをまとめます。一目見て次のようなことが理解できることが最低限です。

- どんな人の、

- どんな状況における、

- どんな課題を、

- どれくらいの期間で、

- どれだけの費用で、

- どのように解決し、

- どんな結果が得られるのか。

- それは競合する製品やサービスよりどう優れているのか

または、商品やサービスによっては次のように考えてもよいでしょう。

- どんな人の、

- どんな状況における、

- どんな欲求を、

- どれくらいの期間で、

- どれだけの費用で、

- どのように満たし、

- どんな結果が得られるのか。

- それは競合する製品やサービスよりどう優れているのか

訪問者視点では、上記の各項について明記されているホームページであれば購入する理由があり、少なくとも検討の候補には加えることができます。一方、明記されていないホームページからは黙って立ち去るだけです。御社のホームページでは漏れなく明記されているでしょうか。

筆者の経験では、そもそもこうしたことが明確になっていない中小企業は少なくありません。もし御社が上記のようなことについて明確でなかったとしても、これを機会ととらえ、この機会に自社の商品やサービス、およびその説明を見直すのがよいでしょう。

いただいた問い合わせ内容をフィードバックする

ホームページから寄せられるお問い合わせは、この上なく貴重なものです。知りたい情報が十分に掲載されていなかったにもかかわらず、その訪問者は黙って立ち去るのではなく、わざわざ手間をかけてお問い合わせをくれたのです。これほどありがたいことはありません。

お問い合わせ内容は、訪問者が知りたかったにもかかわらずホームページに記載されていなかった(または記載を見つけられなかった)ことについての貴重な情報です。こうした情報は、確実にホームページに反映させなければなりません。具体的には以下のような形です。

- 商品についてのお問い合わせがあれば商品紹介ページを修正

- サービスについてのお問い合わせがあればサービス紹介ページを修正

- 運営会社についてのお問い合わせがあれば会社案内ページを修正

- そのほか、決済、配送、入荷、オプションなど、問い合わせ内容に応じてページを修正

ここでの注意点は、問い合わせをいただくたびに「よくあるご質問」のようなページに追記するのではなく、訪問者が真っ先に見るであろうページを修正・改善することです。多くの訪問者はそう熱心にはサイトの中を見て回ってはくれません。必ず見てもらえるページを改善することを心がけてください。

お問い合わせに返答するだけでホームページの改善につなげない、などということはあってはならないことです。たった一人がお問い合わせを送信してくれた影には、何百人何千人もの「黙って立ち去った訪問者」が隠れています。ほんの少しの改善で、多数の取りこぼしを防ぐことにつながるのです。

購入者にアンケートをとってフィードバックする

ここまでは、社内の目でホームページを検証して改善する方法と、お問い合わせ内容をフィードバックする方法を紹介しました。いずれも姿勢としては消極的なものであり、作業内容としては最低限のものです。これらに加えて、もう少し積極的なホームページの改善方法もあります。

すでに商品やサービスを購入していただいたお客様に向けてアンケートへの回答をお願いし、その内容を元にホームページを改善するというプロセスです。アンケートでは以下のようなことを尋ねるとよいでしょう。

- 商品やサービスを購入する前に、どんなことで困ったり悩んだりしていたか

- 商品やサービスを購入する前に、どんな方法でどんなことを調べたか

- 商品やサービスを購入を決めたとき、どんなことを心配したり不安に思ったか

- 商品やサービスの購入を決めたとき、決め手になったことはどんなことか

- 商品やサービスの購入を購入した後、実際に利用した感想はどうか

これらの各項目はぞれぞれ、どんなニーズがあったか、どんな情報収集をしたか、どんな障壁や不安があったか、どんな優位性を認めてくれたか、どんな点に満足や不満を感じているか、といったことを尋ねるもので「『A4』1枚アンケートで利益を5倍にする方法 ― チラシ・DM・ホームページがスゴ腕営業マンに変わる!」という本にあった質問を参考にしたものです。

このようなアンケートをとることで、お客様の購入プロセスに沿った形で自社の強みを知ることができ、ホームページ上でアピールすべきことが明確になっていきます。よりコンバージョン率の高いホームページへと改善し続けていくにあたって、簡単ながら非常に有効な取り組みです。

ホームページは永遠のベータ版

多くのホームページ制作会社やコンサルタントや広告代理店は、ホームページの運用といえばまず集客を勧めます。しかし、人員的にも資金的にも限られたリソースしか持たない中小企業においては、集客施策に注力する前にコンバージョン最適化に取り組んでいく必要があります。

- ブログやオウンドメディアを使ったSEO集客には、費用はあまりかかりませんがたいへんな労力と時間を必要とします

- TwitterやFacebookやInstagramなどのSNSを使った集客も同様に、費用はあまりかかりませんが大量の労力と時間を必要とします

- リスティング広告やディスプレイ広告などの各種広告は、労力や時間はそれほどかかりませんが、ある程度の予算を必要とします

こうした労力や予算をかけた集客施策を無駄にすることなく成果につなげていくためには、冒頭の図で示した穴あきバケツ理論に照らせば、まずはバケツの穴を小さくしていく取り組みからはじめていく必要があります。そうでなければ、手間や費用をかけて訪問者を注ぎ込んでも、どんどん漏れて競合他社に流れていってしまいます。

ホームページの運用にあたって理解しておかなければならないことは、ホームページに完成はないということです。ホームページは、実際の訪問者やお客様からのフィードバックで改善し続ける永遠のベータ版です。ホームページの運用とは改善し続けることだと心得ましょう。

どんなに綺麗で立派に見えるホームページでも、どんなに大きな予算をかけてホームページ制作会社に依頼したホームページでも、これで完成ということはありません。ホームページは、運営者が実際の訪問者やお客様にフォーカスしながら、日々の運用の中で育てていくものなのです。